2021年7月20日 (火)

2020年(令和2年)5月に引き続き、、「しまうまプリント」で近畿の桜のフォトブックを作った。

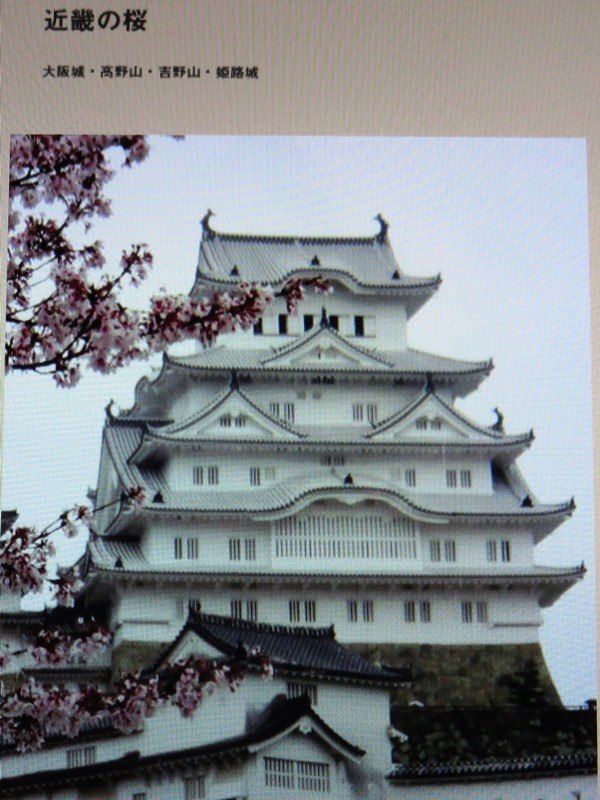

平成27年(2015)に4月8日から4月10日にかけての近畿地方の、姫路城見学などのクラブツーリズムのツアーに参加した。

内容は

内容は

1.大阪城公園の城と桜を見物し、

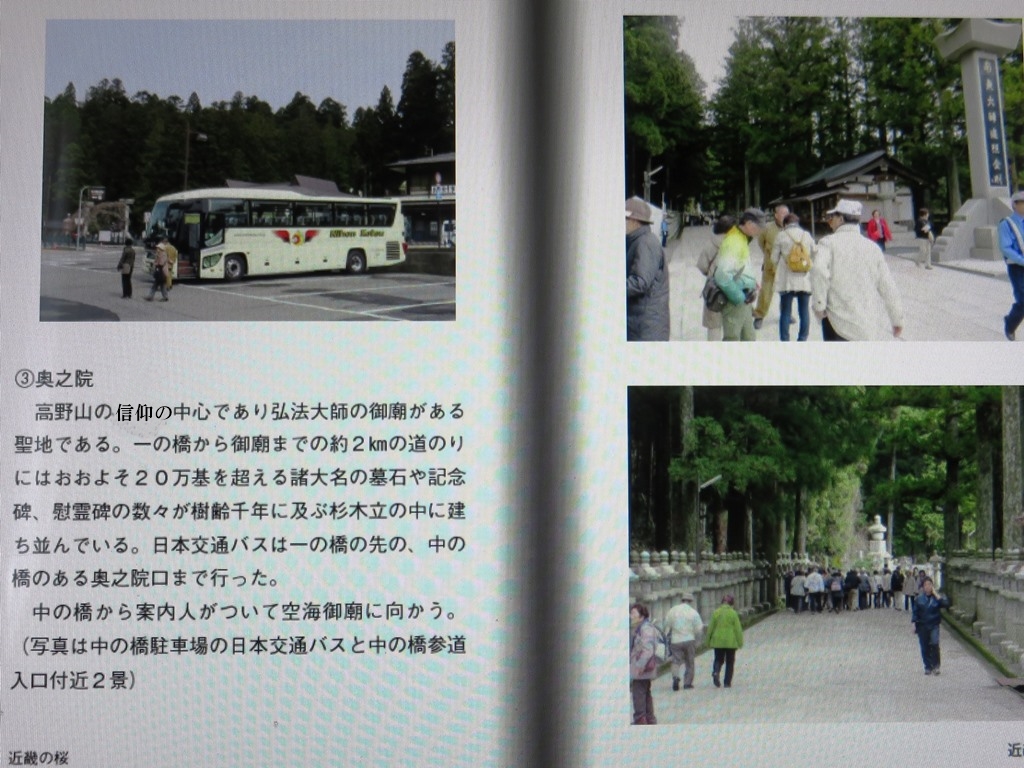

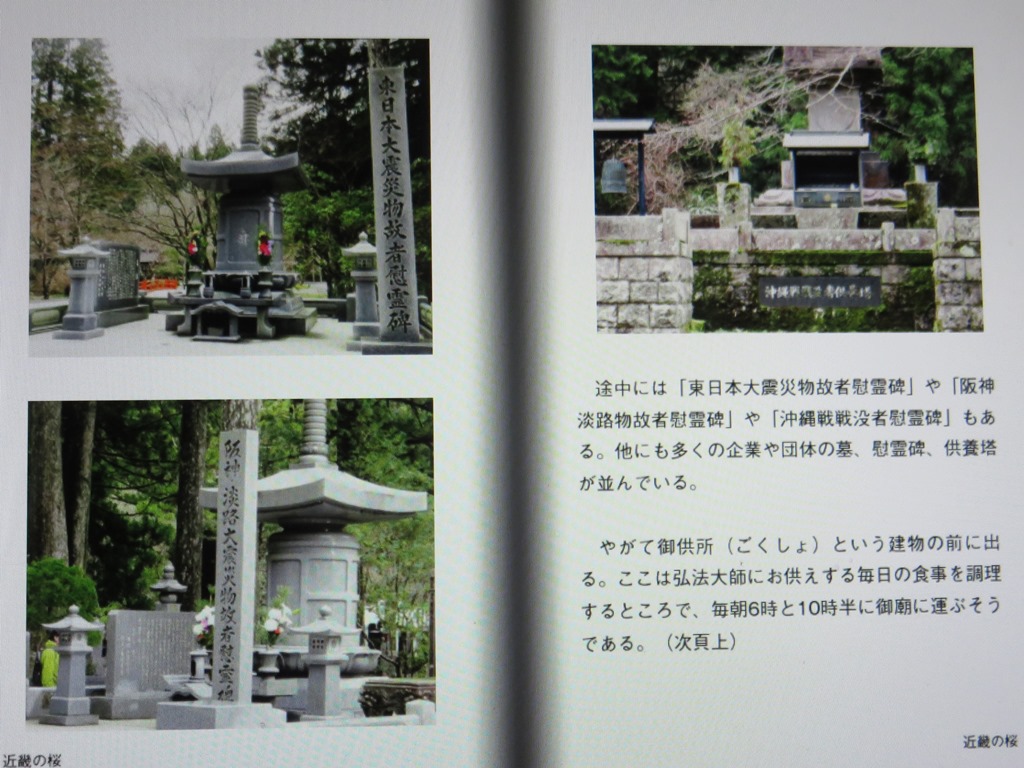

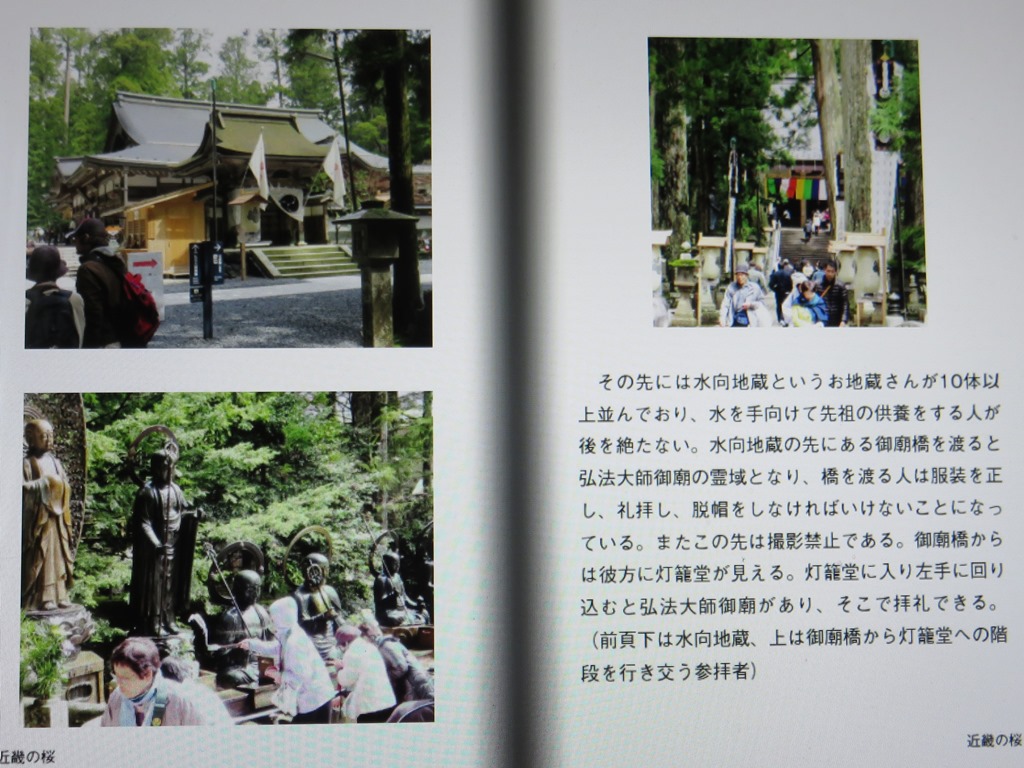

2.高野山開創1200年を記念して170年振りに再建し た中門を観て奥之院に参拝し、

3.吉野山の3万本あるといわれる桜を観て

4.5年振りに平成の修理を終って公開されたばかりの姫路城を見学するという見所が多いツアーだった。

(写真はフォトブックの表紙)

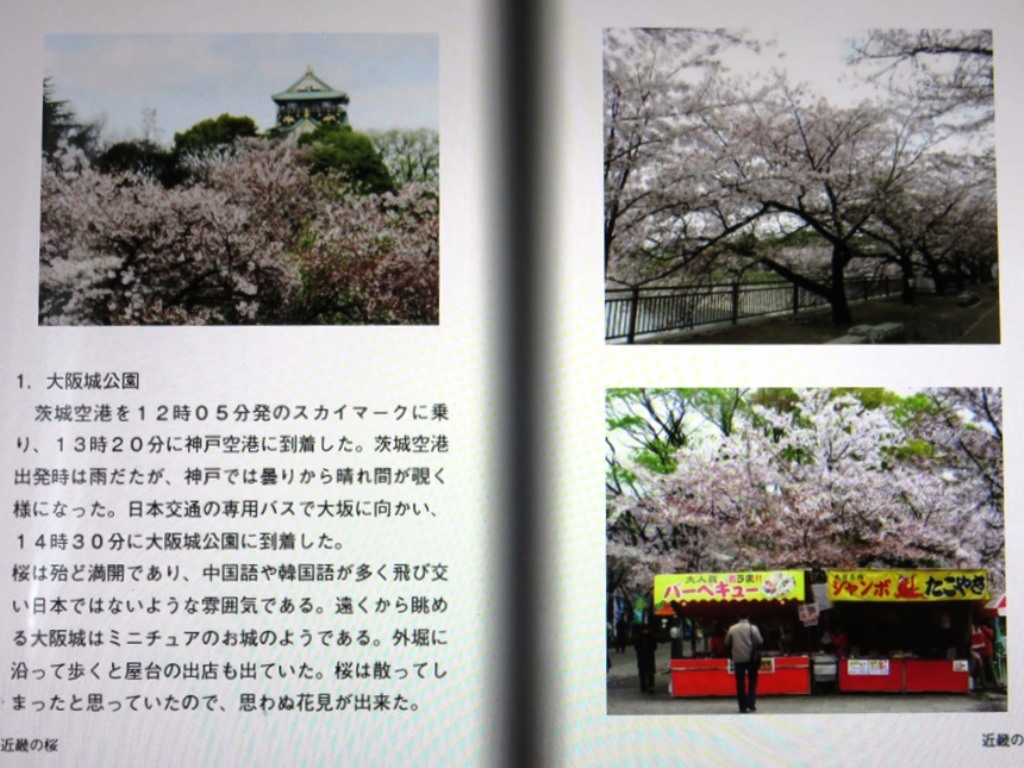

1.大阪城公園

1.大阪城公園

茨城空港を出発した時は雨だったが神戸空港に到着するころは天候は徐々に晴天に向かっていた。

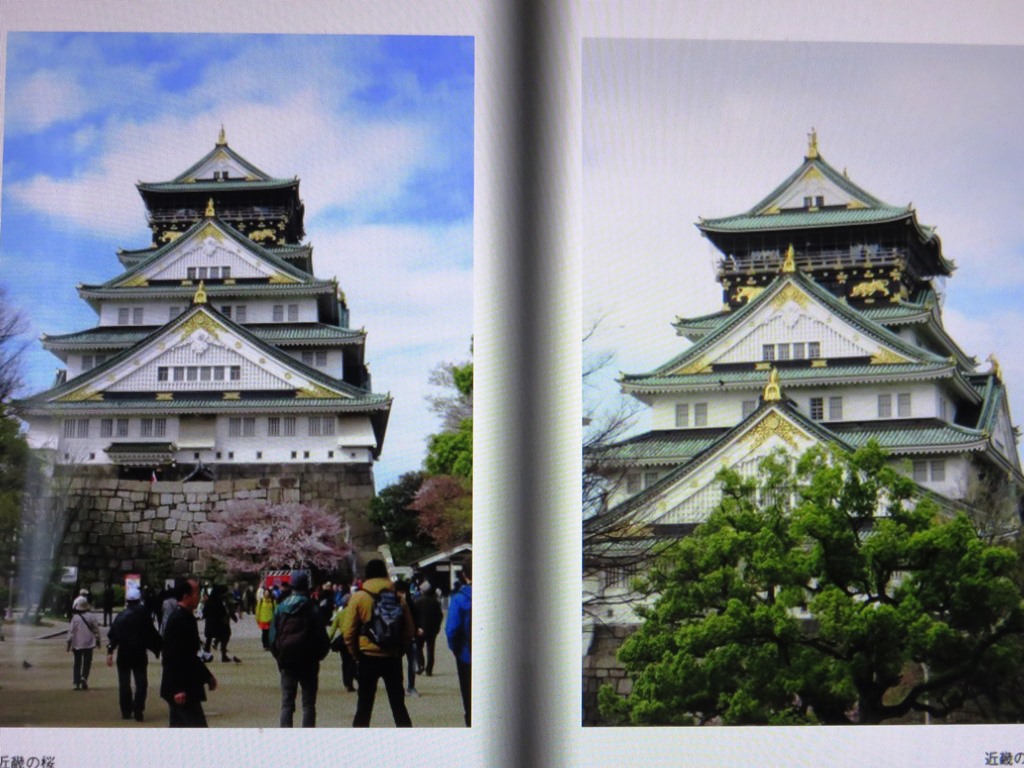

最初の見どころは大阪城公園である。大坂には1970年の大阪万博に来て以来であり、大阪城に行くのは初めてだった。関西では桜はもう散ってしまったと思っていたので、満開の桜が見られたのは有難かった。

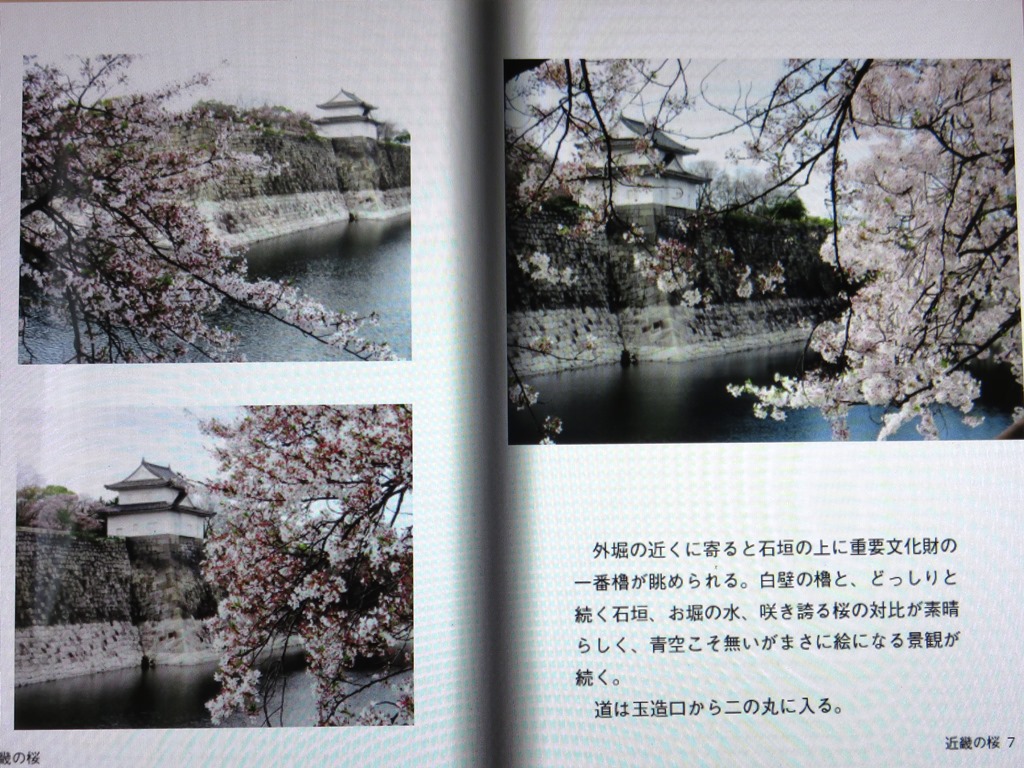

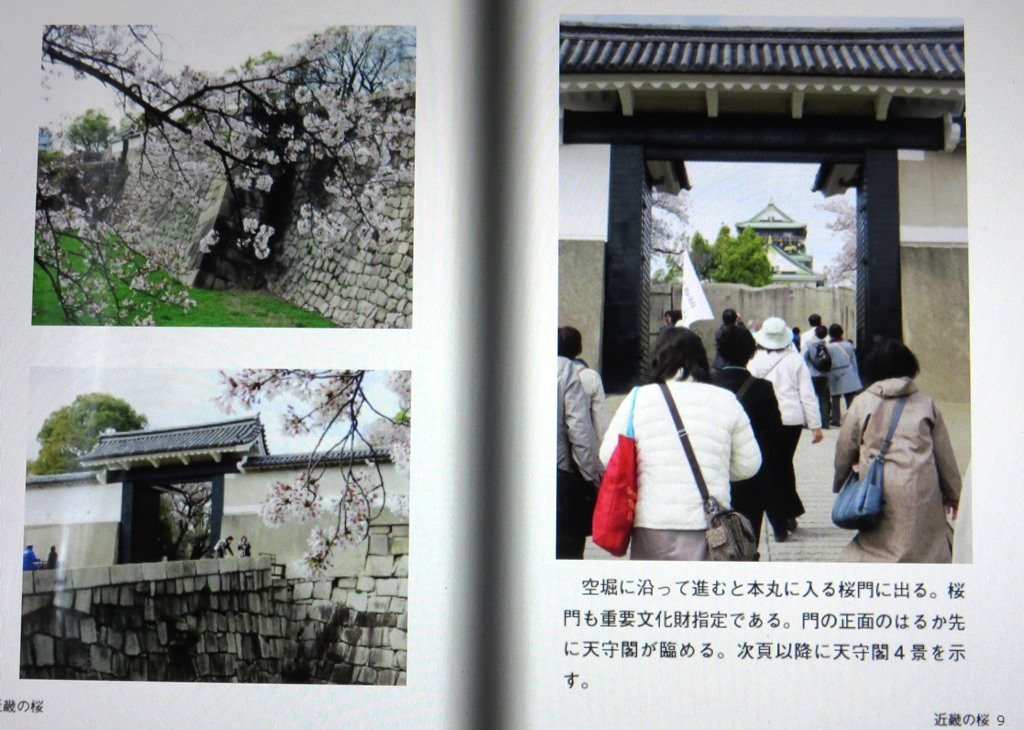

本丸に入る桜門近くには豊国(とよくに)神社があり、秀吉の銅像が建立されている。門のはるか先に大阪城天守閣が臨める。桜門も重要文化財である。

本丸に入る桜門近くには豊国(とよくに)神社があり、秀吉の銅像が建立されている。門のはるか先に大阪城天守閣が臨める。桜門も重要文化財である。

大阪城は豊臣秀吉が築城し、慶長20年(1615)の大坂夏の陣で落城し灰塵に帰した。その後徳川二代将軍

大阪城は豊臣秀吉が築城し、慶長20年(1615)の大坂夏の陣で落城し灰塵に帰した。その後徳川二代将軍

秀忠によって寛永6年(1629)に再建された。その時、石垣と堀を破却し、本丸全体に盛り土をした上に石垣を積んだので豊臣大阪城の遺構は地中に埋もれている。その時建立された天守閣は寛文5年(1665)に落雷によって焼失し、以後天守は再建されなかった。

昭和になって天守閣を復興しようとの機運が高まり、市民の寄付などにより昭和6年(1931)に竣工し、平成になり耐震工事やエレベーター設置などが行われ現在の大阪城になった。

昭和になって天守閣を復興しようとの機運が高まり、市民の寄付などにより昭和6年(1931)に竣工し、平成になり耐震工事やエレベーター設置などが行われ現在の大阪城になった。

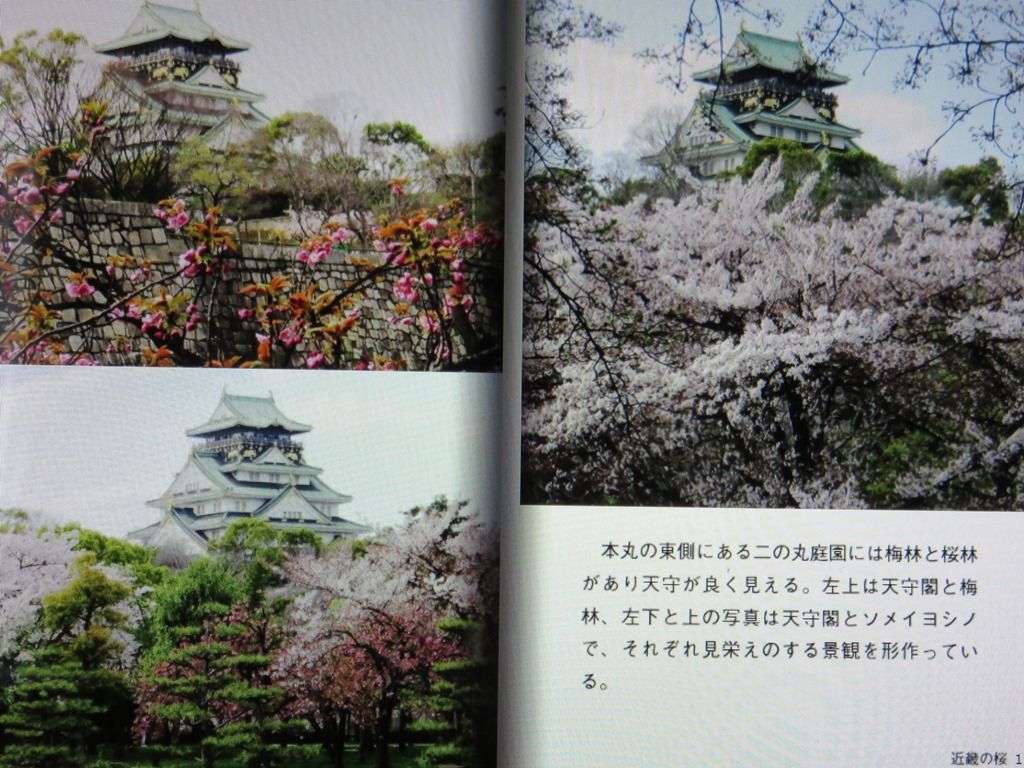

本丸の西側には西の丸庭園があり、桜が満開だった。東側には二の丸庭園があり、天守閣をバックに梅や桜が咲いていた。

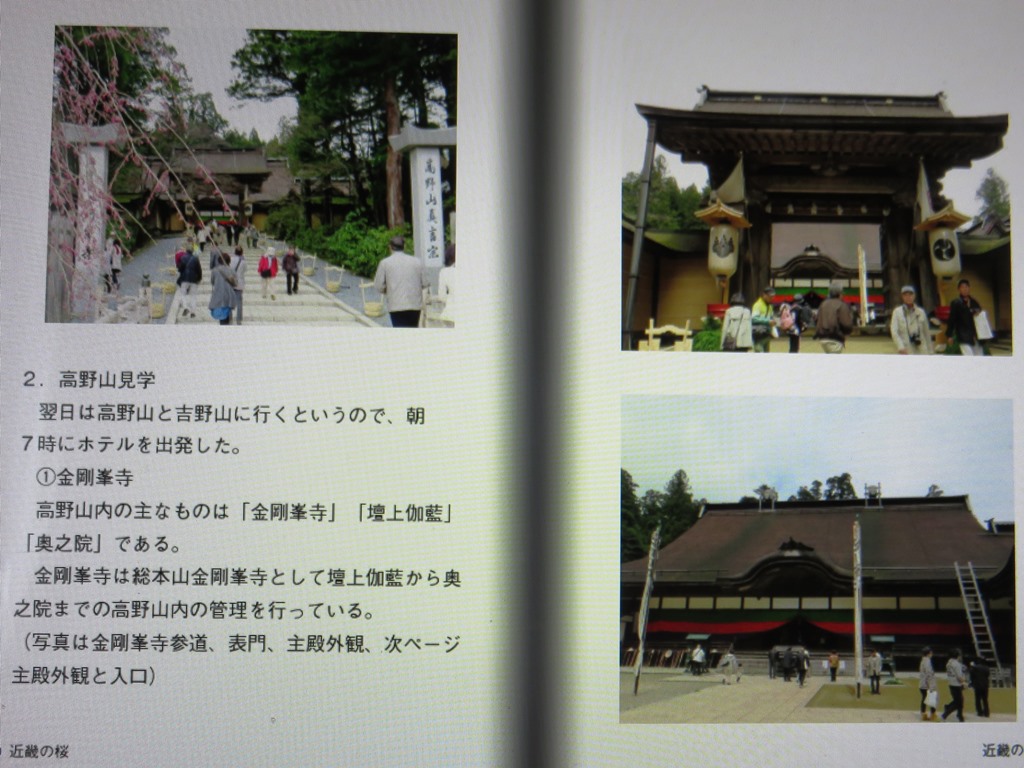

2.高野山

2.高野山

高野山はご承知のように弘法大師空海が1200年以上昔、中国から真言密教をもたらした時、その道場を開いた場所であり、亡くなった場所でもある。その高野山の総本山が金剛峯寺である。

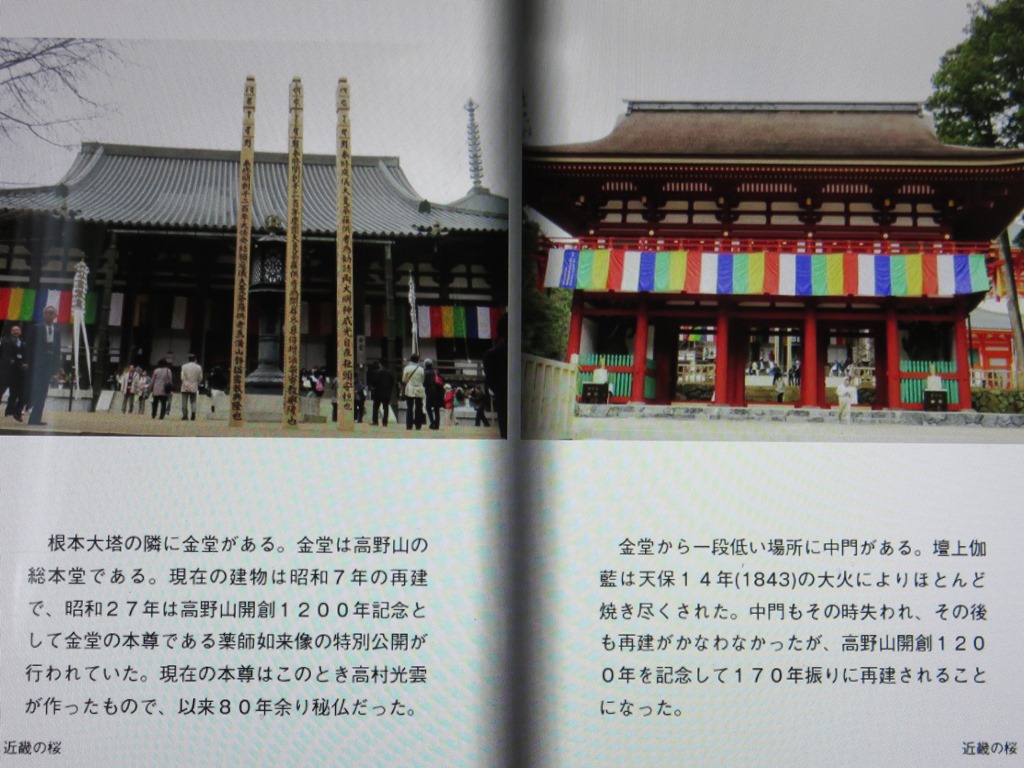

高野山は壇上伽藍と呼ばれる道場や法会などが行われる場所と奥之院と呼ばれる弘法大師が入定された聖地に分かれている。壇上伽藍で目を引くのが根本大塔で、弘法大師空海が真言密教の道場のシンボルとして建設した日本で最初の多宝塔である。現在の塔は昭和

高野山は壇上伽藍と呼ばれる道場や法会などが行われる場所と奥之院と呼ばれる弘法大師が入定された聖地に分かれている。壇上伽藍で目を引くのが根本大塔で、弘法大師空海が真言密教の道場のシンボルとして建設した日本で最初の多宝塔である。現在の塔は昭和

12年に再建されたもので、高さは48.5mあるという。

根本大塔の隣に金堂があり、そこから少し下がって新装なった中門がある。中門に安置されていた四天王のうち焼失した広目天、増上天も新造され、70年振りに四天王が揃った。

根本大塔の隣に金堂があり、そこから少し下がって新装なった中門がある。中門に安置されていた四天王のうち焼失した広目天、増上天も新造され、70年振りに四天王が揃った。

奥之院の弘法大師御廟の辺りは参拝者が大勢いて待ち時間が多く、時間に追われてゆっくり参拝できなかった。

奥之院の弘法大師御廟の辺りは参拝者が大勢いて待ち時間が多く、時間に追われてゆっくり参拝できなかった。

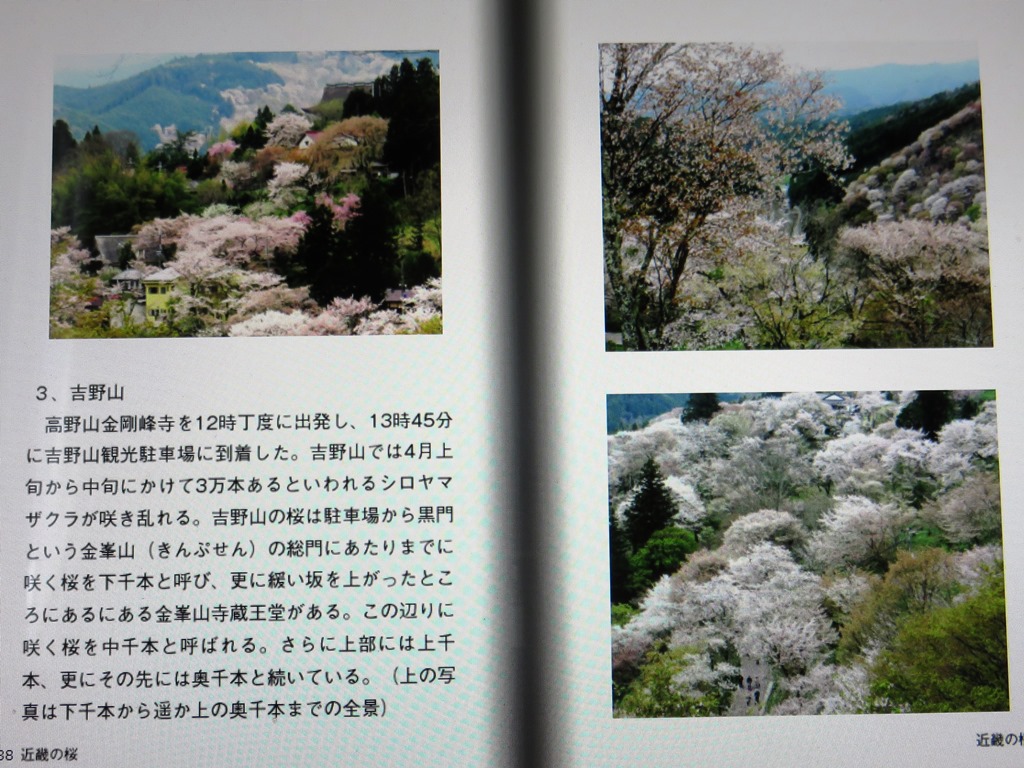

3.吉野山の桜

3.吉野山の桜

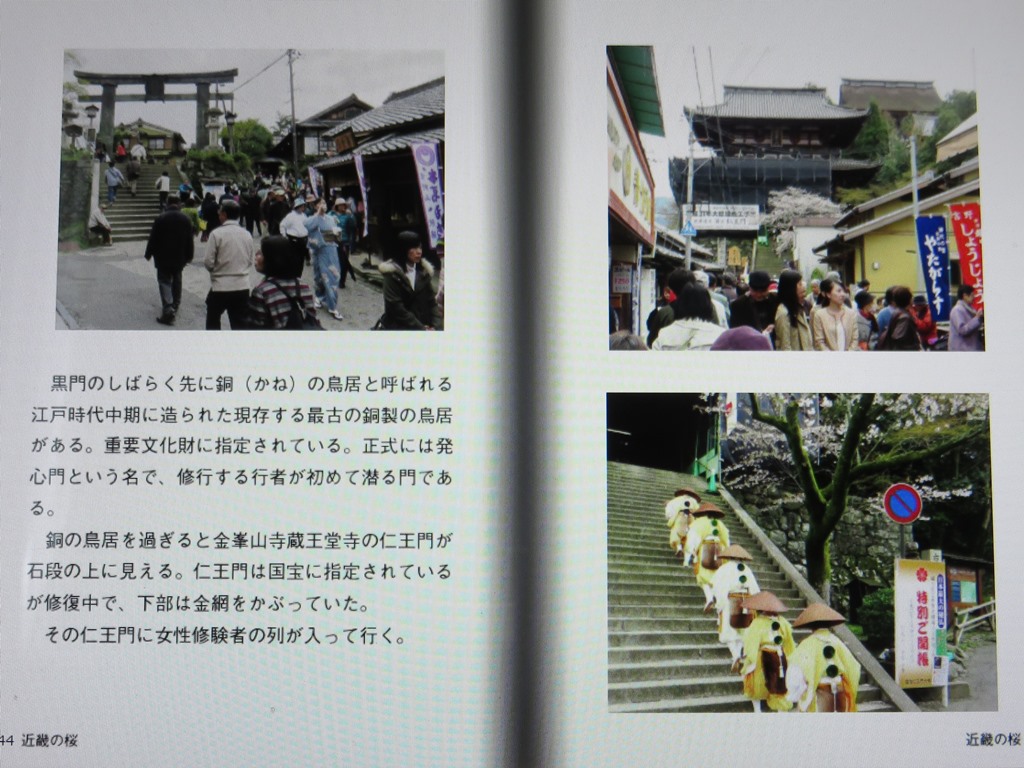

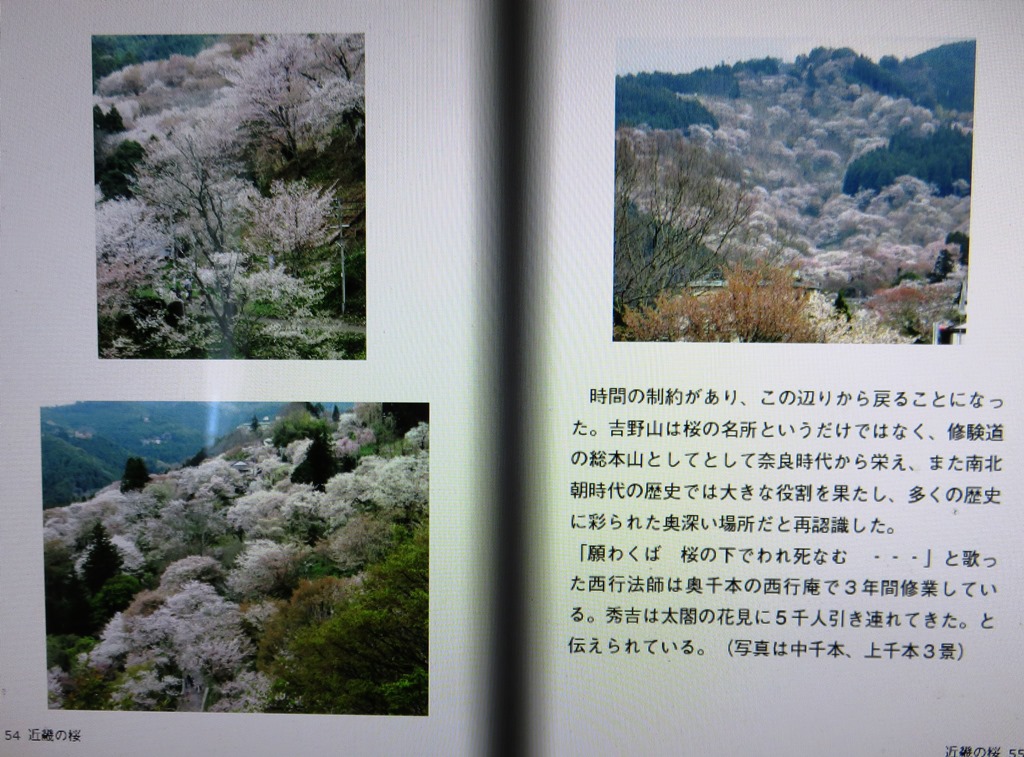

吉野山は花見の頃は30万人の人出がある。桜を眺めながら上がって行く県道15号線は金峯山寺蔵王堂への参道でもあるが、桜の時期は歩行者天国になっている。

金峯山寺の総門にあたる黒門のあたりまでは下千本と呼ばれる場所であり、この付近の桜は素晴らしく、一目で千本見渡せるということで「ひとめ千本」と呼ばれている。

吉野山は修験道の開祖といわれる役小角(えんのおづぬ)が蔵王権現の像を桜の木に刻み御神木として吉野山に祀ったと云われることから、御神木の献という行為で桜が植え続けられ、多くの桜が見られるようになったと云われている。

黒門を過ぎるあたりから道一杯に人が溢れ、左右には食べ物屋、土産物店が並ぶようになった。

黒門を過ぎるあたりから道一杯に人が溢れ、左右には食べ物屋、土産物店が並ぶようになった。

やがて金峰山寺蔵王堂に着く。

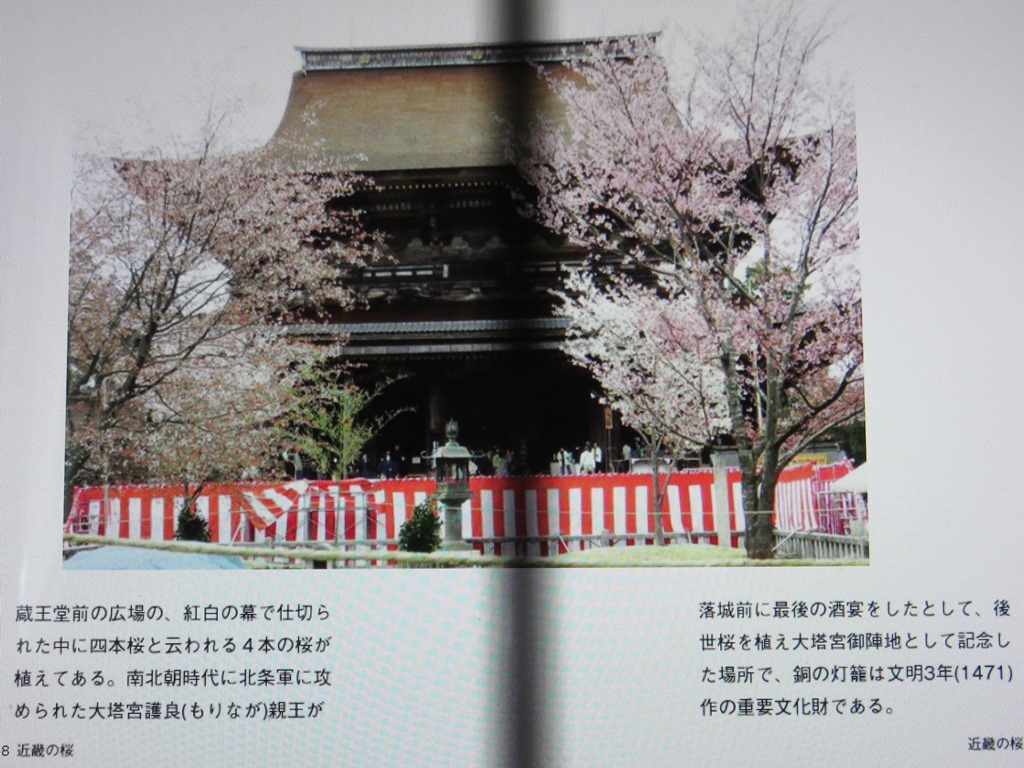

現在の金峰山寺蔵王堂は、東大寺大仏殿に次ぐ木造の大建築物で、現在の本堂は天正20年(1592)に建てられ高さ34mあり仁王門と共に国宝に指定されている。

現在の金峰山寺蔵王堂は、東大寺大仏殿に次ぐ木造の大建築物で、現在の本堂は天正20年(1592)に建てられ高さ34mあり仁王門と共に国宝に指定されている。

本尊は3体の蔵王権現像で、それぞれ重要文化財である。

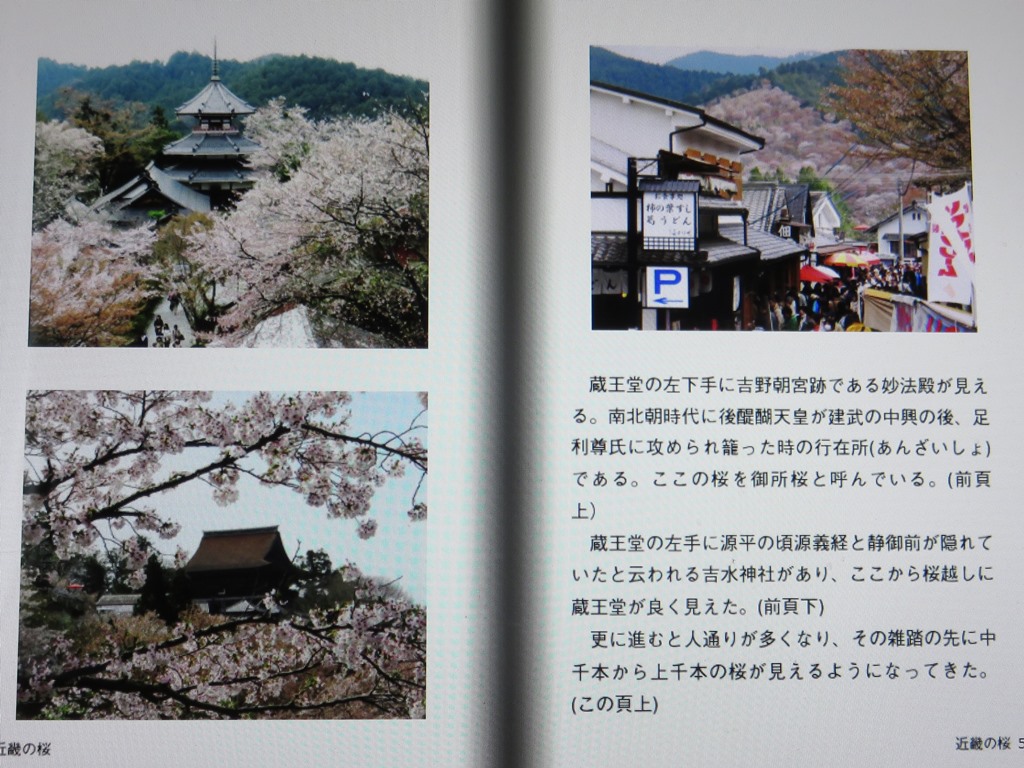

この辺りから中千本の桜になる。吉水神社の南東方面に如意輪寺がある。

この辺りから中千本の桜になる。吉水神社の南東方面に如意輪寺がある。

南北朝時代に後醍醐天皇が吉野に行宮を定めたが京都の御所に戻れず崩御された御陵がある。

また楠木正成の長男正行(まさつら)が四條畷の戦い に出陣する時、後醍醐天皇陵に詣で、「帰らじとかねて思わば梓弓---」の辞世の句を刻んだ本堂の扉が、今も伝わっているとのことである。

に出陣する時、後醍醐天皇陵に詣で、「帰らじとかねて思わば梓弓---」の辞世の句を刻んだ本堂の扉が、今も伝わっているとのことである。

4.姫路城

4.姫路城

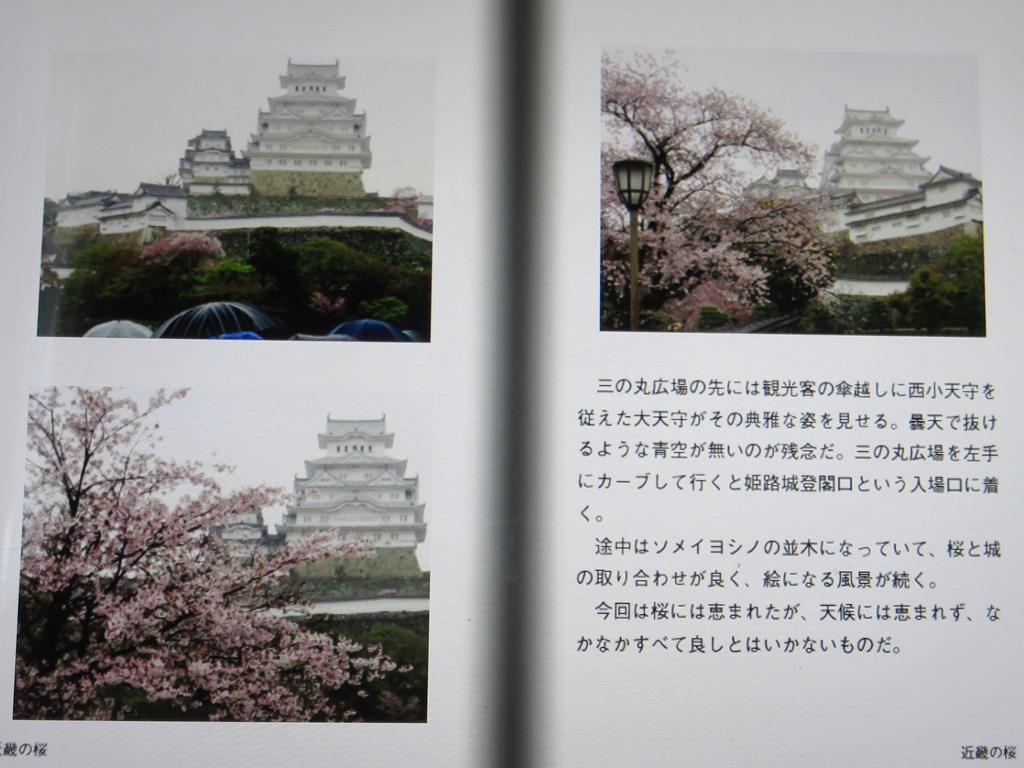

翌4月10日は雨だった。大阪城、高野山、吉野山は好天に恵まれたので、一日くらいは仕方ないかと思いながらの出発だった。

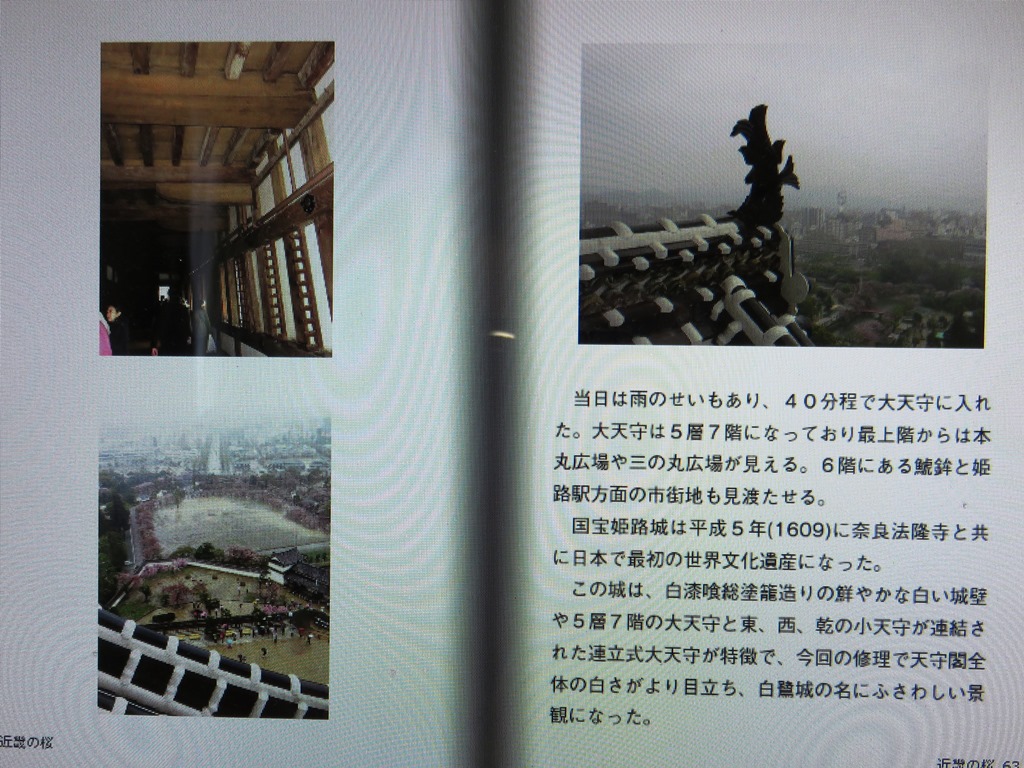

姫路城は3月27日に5年間の修理が終わって、公開されてからまだ2週間しか過ぎておらず、見学する人が多くて、大天守に入るまでに1時間以上待つかもしれないとの事だった。内堀に架かる桜門を渡り、大手門を潜ると三の丸広場に出る。

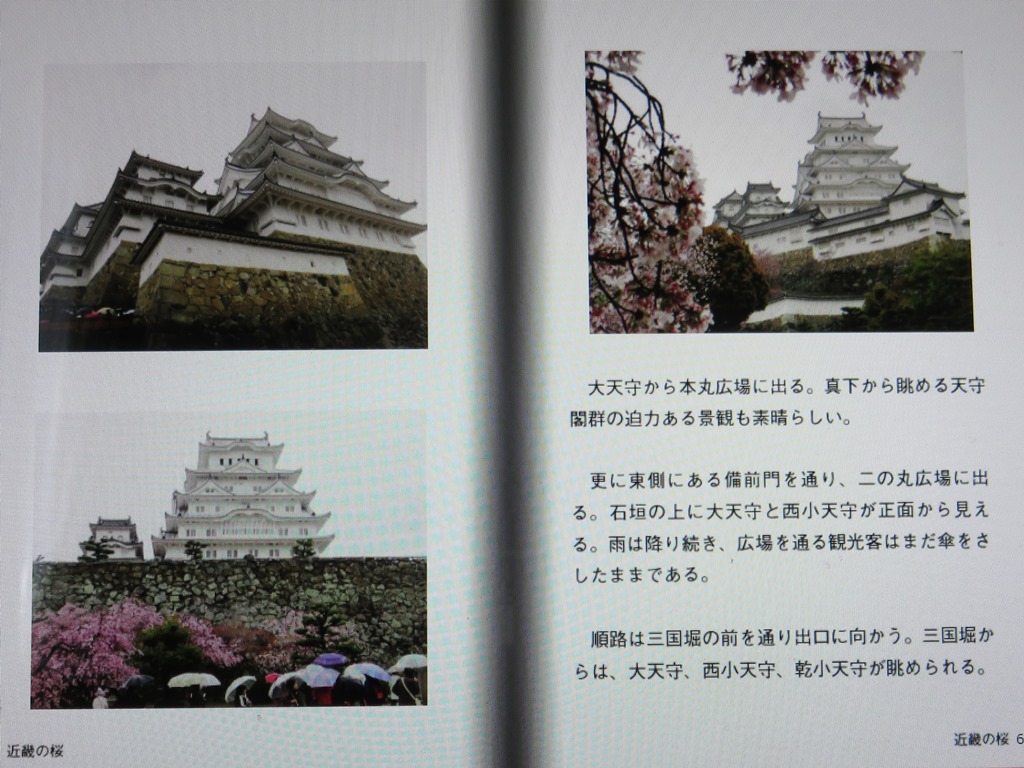

姫路城登閣口から「菱の門」という楼門を潜ると「いの門」から「ほの門まで」七つの防御門が続いている。そこを通過して乾小天守から西小天守へ、さらに大天守への道が続く。(写真は左から乾小天守、西小天守、大天守)

姫路城登閣口から「菱の門」という楼門を潜ると「いの門」から「ほの門まで」七つの防御門が続いている。そこを通過して乾小天守から西小天守へ、さらに大天守への道が続く。(写真は左から乾小天守、西小天守、大天守)

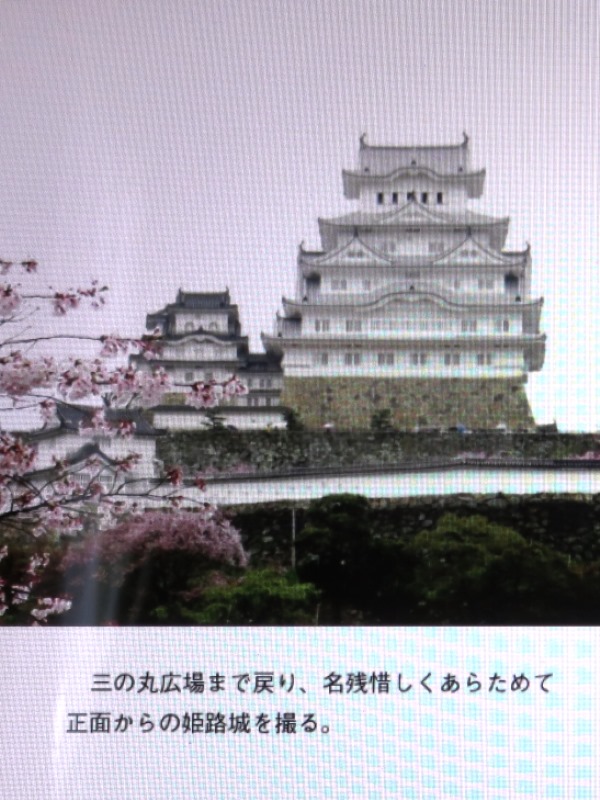

三国堀は二の丸にある四角い池状の捨て池だが、ここから眺める天守群が最も美しく眺められるといわれている。実際、桜に映えて絵のような景観を見せている。

三国堀は二の丸にある四角い池状の捨て池だが、ここから眺める天守群が最も美しく眺められるといわれている。実際、桜に映えて絵のような景観を見せている。

今回は5年振りに姫路城が白漆喰の塗り替えと瓦の全面葺き替え作業が完成したということでキャンセル待ちをしながら申し込んだが、青空に輝く白鷺城とはいかなかったのが残念だったが、桜が咲く城は雨や曇り空の下でも素晴らしく見えた。

今回は5年振りに姫路城が白漆喰の塗り替えと瓦の全面葺き替え作業が完成したということでキャンセル待ちをしながら申し込んだが、青空に輝く白鷺城とはいかなかったのが残念だったが、桜が咲く城は雨や曇り空の下でも素晴らしく見えた。

大阪城や吉野の桜、また高野山の根本大塔や新装なった中門なども、深く心の奥底に刻み込まれ、残って行くことだろう。

(写真をクリックすると大きくなります)

(以下次号))

平成27年(2015)に4月8日から4月10日にかけての近畿地方の、姫路城見学などのクラブツーリズムのツアーに参加した。

1.大阪城公園の城と桜を見物し、

2.高野山開創1200年を記念して170年振りに再建し た中門を観て奥之院に参拝し、

3.吉野山の3万本あるといわれる桜を観て

4.5年振りに平成の修理を終って公開されたばかりの姫路城を見学するという見所が多いツアーだった。

(写真はフォトブックの表紙)

茨城空港を出発した時は雨だったが神戸空港に到着するころは天候は徐々に晴天に向かっていた。

最初の見どころは大阪城公園である。大坂には1970年の大阪万博に来て以来であり、大阪城に行くのは初めてだった。関西では桜はもう散ってしまったと思っていたので、満開の桜が見られたのは有難かった。

秀忠によって寛永6年(1629)に再建された。その時、石垣と堀を破却し、本丸全体に盛り土をした上に石垣を積んだので豊臣大阪城の遺構は地中に埋もれている。その時建立された天守閣は寛文5年(1665)に落雷によって焼失し、以後天守は再建されなかった。

本丸の西側には西の丸庭園があり、桜が満開だった。東側には二の丸庭園があり、天守閣をバックに梅や桜が咲いていた。

高野山はご承知のように弘法大師空海が1200年以上昔、中国から真言密教をもたらした時、その道場を開いた場所であり、亡くなった場所でもある。その高野山の総本山が金剛峯寺である。

12年に再建されたもので、高さは48.5mあるという。

吉野山は花見の頃は30万人の人出がある。桜を眺めながら上がって行く県道15号線は金峯山寺蔵王堂への参道でもあるが、桜の時期は歩行者天国になっている。

金峯山寺の総門にあたる黒門のあたりまでは下千本と呼ばれる場所であり、この付近の桜は素晴らしく、一目で千本見渡せるということで「ひとめ千本」と呼ばれている。

吉野山は修験道の開祖といわれる役小角(えんのおづぬ)が蔵王権現の像を桜の木に刻み御神木として吉野山に祀ったと云われることから、御神木の献という行為で桜が植え続けられ、多くの桜が見られるようになったと云われている。

やがて金峰山寺蔵王堂に着く。

本尊は3体の蔵王権現像で、それぞれ重要文化財である。

南北朝時代に後醍醐天皇が吉野に行宮を定めたが京都の御所に戻れず崩御された御陵がある。

また楠木正成の長男正行(まさつら)が四條畷の戦い

翌4月10日は雨だった。大阪城、高野山、吉野山は好天に恵まれたので、一日くらいは仕方ないかと思いながらの出発だった。

姫路城は3月27日に5年間の修理が終わって、公開されてからまだ2週間しか過ぎておらず、見学する人が多くて、大天守に入るまでに1時間以上待つかもしれないとの事だった。内堀に架かる桜門を渡り、大手門を潜ると三の丸広場に出る。

大阪城や吉野の桜、また高野山の根本大塔や新装なった中門なども、深く心の奥底に刻み込まれ、残って行くことだろう。

(写真をクリックすると大きくなります)

(以下次号))